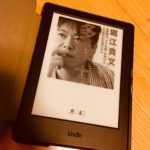

第155回芥川賞受賞作

『コンビニ人間』著:村田沙耶香

36歳未婚女性、古倉恵子が主人公だ。

大学卒業後、就職せずにコンビニのバイトを続け、18年をコンビニで過ごしている。

彼氏いない暦=年齢。

彼女は、コンビニで働いているときにだけ、「世界の部品」になれたような気持ちになる。

正社員で働くことが難しい現代において、

この本の主人公は、どこにでもいる。(これが重要!)

しかし、どこにでもいるからこそ、

普通に働いて普通に結婚している人の目には映らないのではないか。

そもそも「普通」とは何か?

私の持っている辞書にはこうある。

「普通」

いつ、どこにでもあるような、ありふれたものであること。他と特に異なる性質を持ってはいないさま。

この本が、衝撃的だといわれた理由はここにあろう。

つまり、「普通」の考え方が、人によって違うことを明示したのだ。

意味にある「どこにでもある」「ありふれた」というのは、

一昔前までは、確かに「普通に働いている人」や「普通に結婚している人」

に焦点が当てられた言葉なのかもしれない。

しかし現代では、

「働かない」「結婚しない」という選択肢が”普通に”あり、

それを選択することが「普通」になってきている。

人の持つ「普通」の概念が、千差万別なものへと変わったのだ。

いや、

ここで一旦考え直してみたい。

昔から、みんなにとっての「普通」なんてなかったのではないか。

一昔前までは、建前を気にして、「普通」をみんなで作り上げてきたのではなかったか。

「男なんだから」「女なのに」「年上なのに」「年下だろ」

そんな言葉がありふれていて、

そして殆どの人が、その区別を当然のものとしてきた時代があったのではなかったか。

現代はどうだろうか。

身近な例を挙げれば、

都知事に女性初の小池百合子氏が当選。

また、転職が”普通”となり、

「年下の先輩」「年上の後輩」は”普通”に。

そんな社会になってきた。

「普通」の概念が捻じ曲がり、今、社会は様々な局面で混乱している。

そんななかで私たちに求められているのは、

この『コンビニ人間』の古倉恵子が生きながら示してくれる、

自分にとっての普通の生き方だろう。

とうぜんそうした生き方は楽ではない。

周りからの視線や言葉。

どんなに自分が強い意志を持っていても、他人がその意志を壊しにくるかもしれない。

この本で主人公・古倉恵子は、その狭間を生きている。

その生きる姿は、現代人に求められた姿を現してくれる。

しかし、古倉恵子は強くない。人間だから。

だから時には、現代人に求められた姿ではなくなったりもする。

そうしてこの本は現代の実存を、軽妙な文体で問う。

私たちはこの本を読み終わった後に、

その古倉恵子の生き様から、

何を問われたのか

自分と向き合って考えてみなければならない。